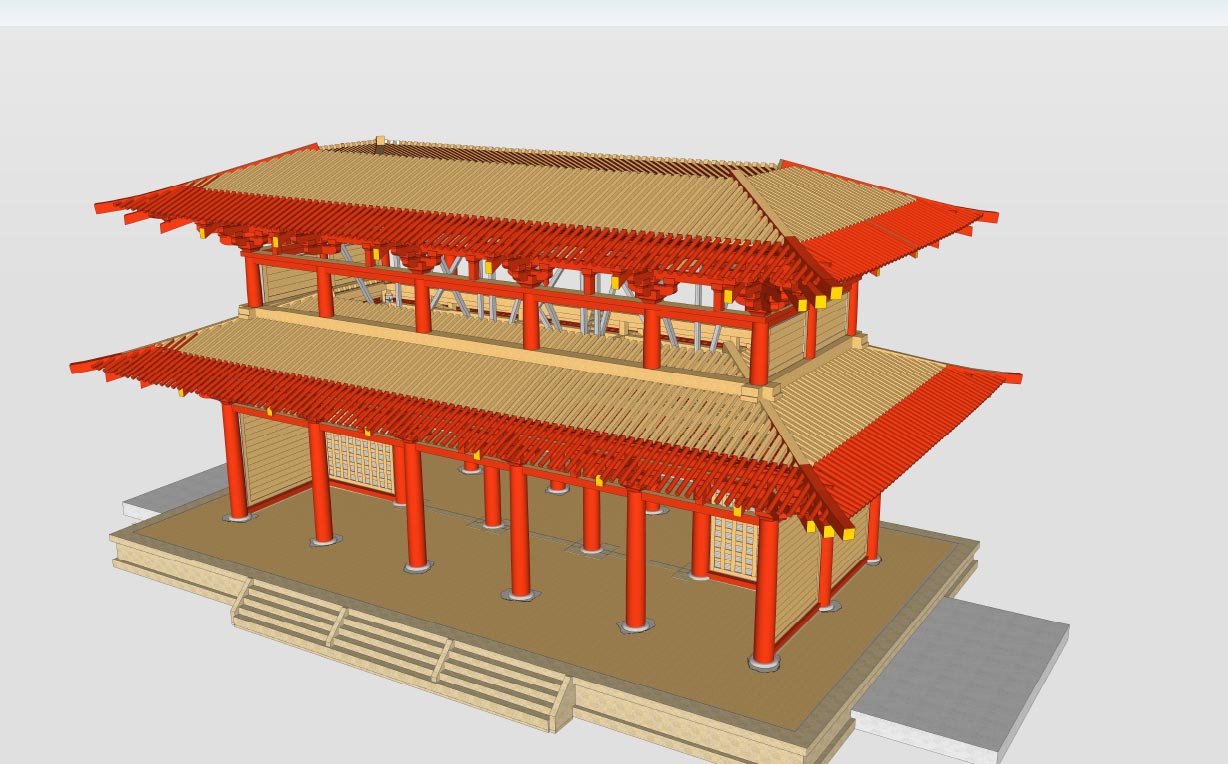

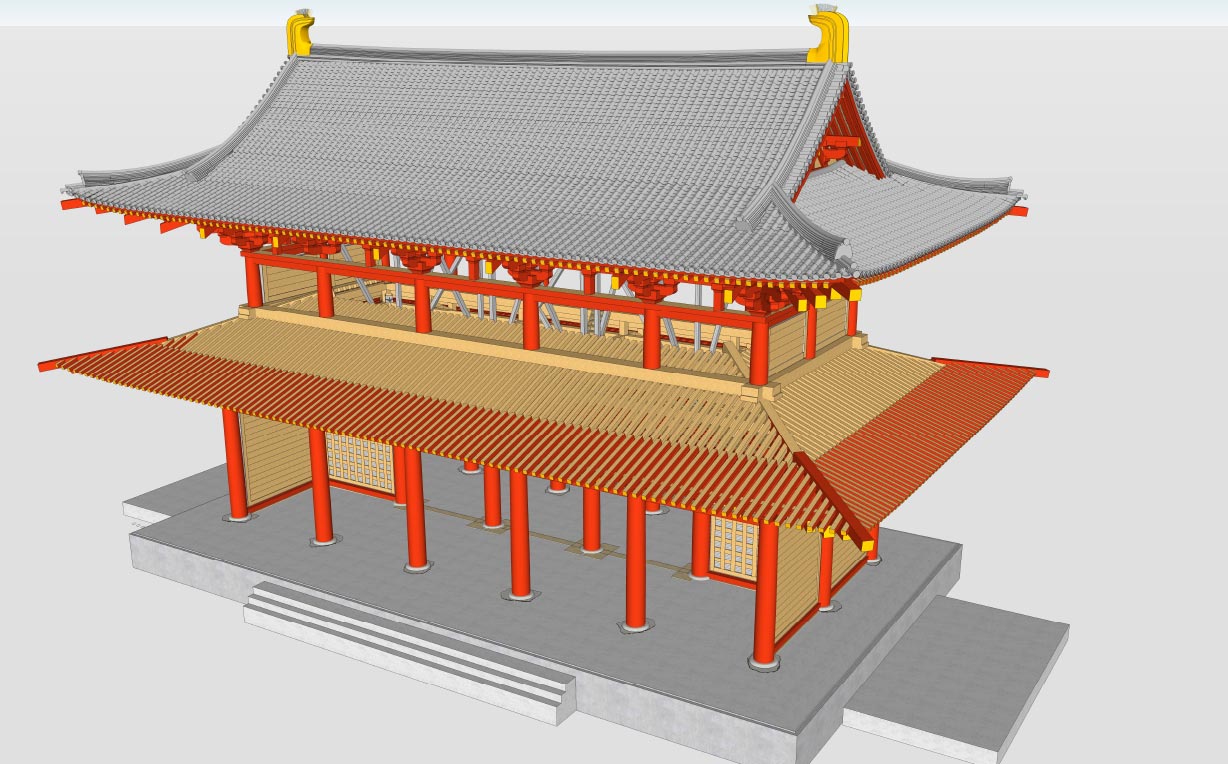

組立工程

組立工程CGでは、復原建造物が建ち上がっていく

過程がわかりやすく表現されています。

実際の復原整備工事の記録写真とともに

たどってみましょう。

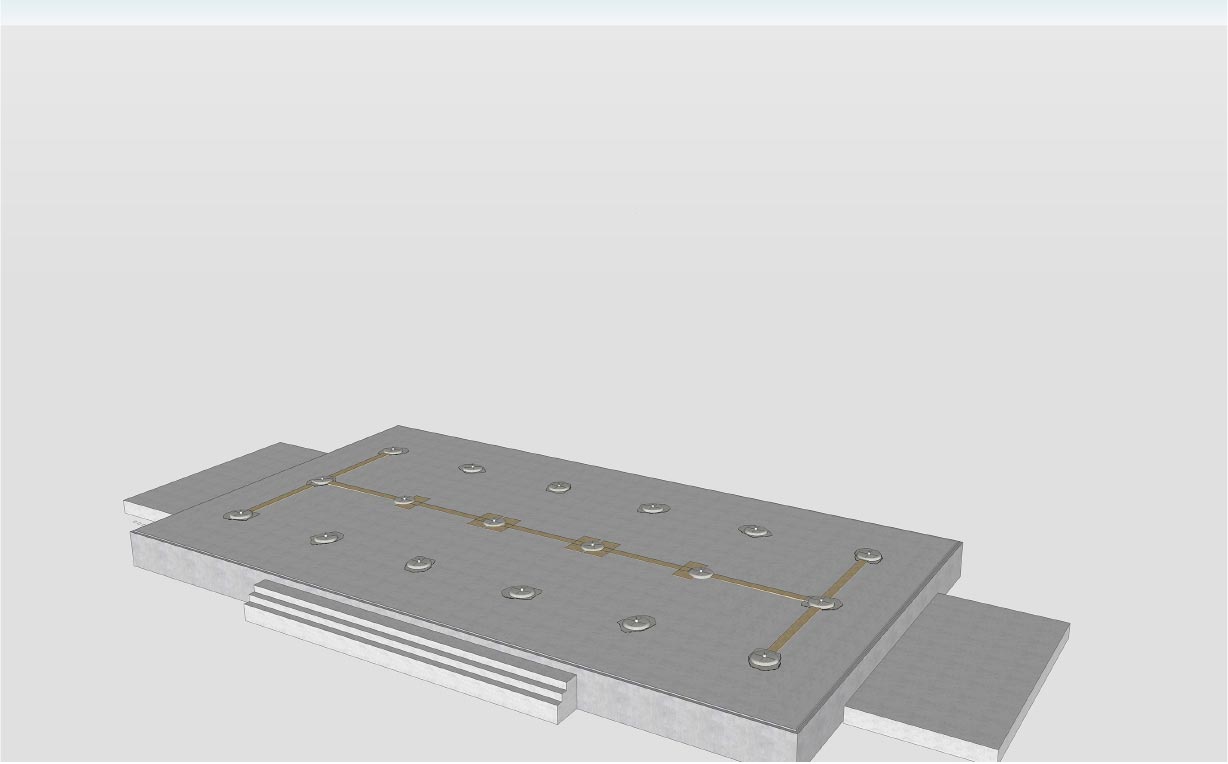

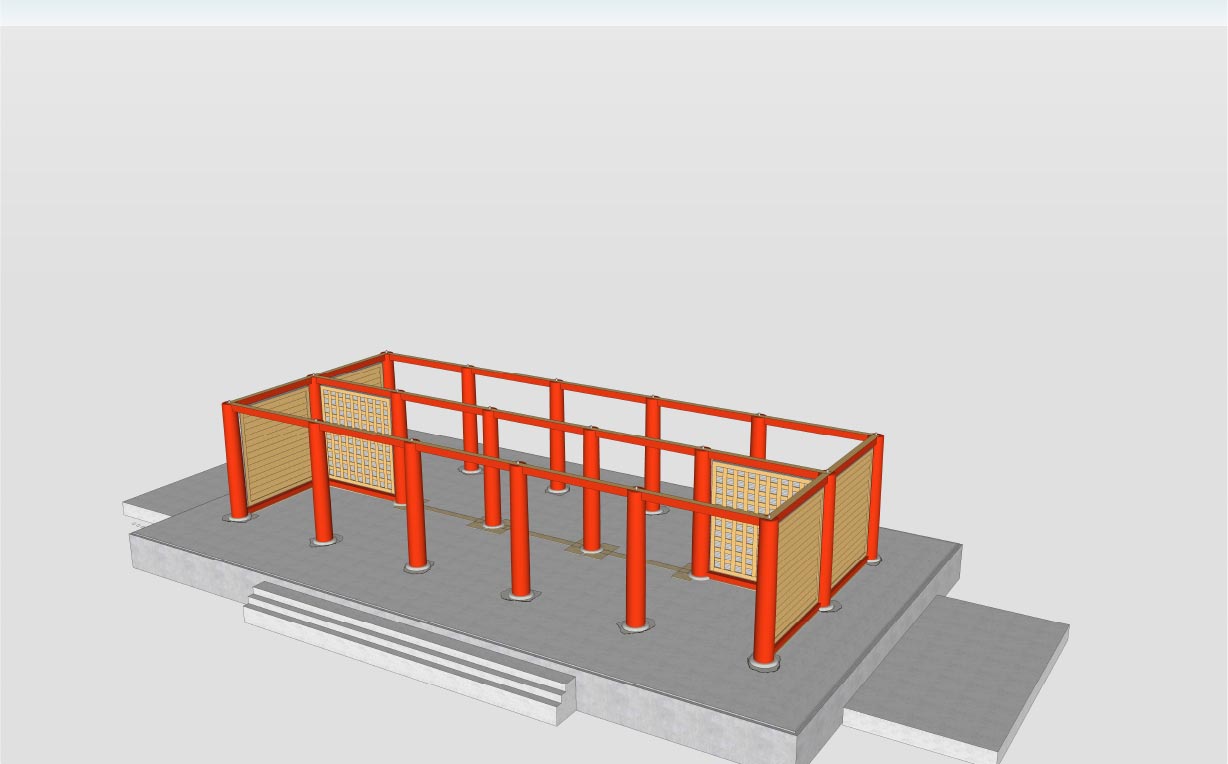

01基壇・礎石令和元年(2019)5月

建造物の土台となる基壇を復原し、自然石を手加工した柱座をもつ礎石を設置します。基壇の大きさや礎石の位置は、発掘調査・復原検討の結果を正確に反映しています。この礎石の上に初重の柱を建てていきます。

02初重 柱・頭貫令和元年(2019)6月

初重組立が始まります。柱の上部に頭貫(かしらぬき)という水平材を組み入れて、柱どうしを固定します。現場では初重の頭貫の高さに、作業を効率的に行うための作業床が設けられました。

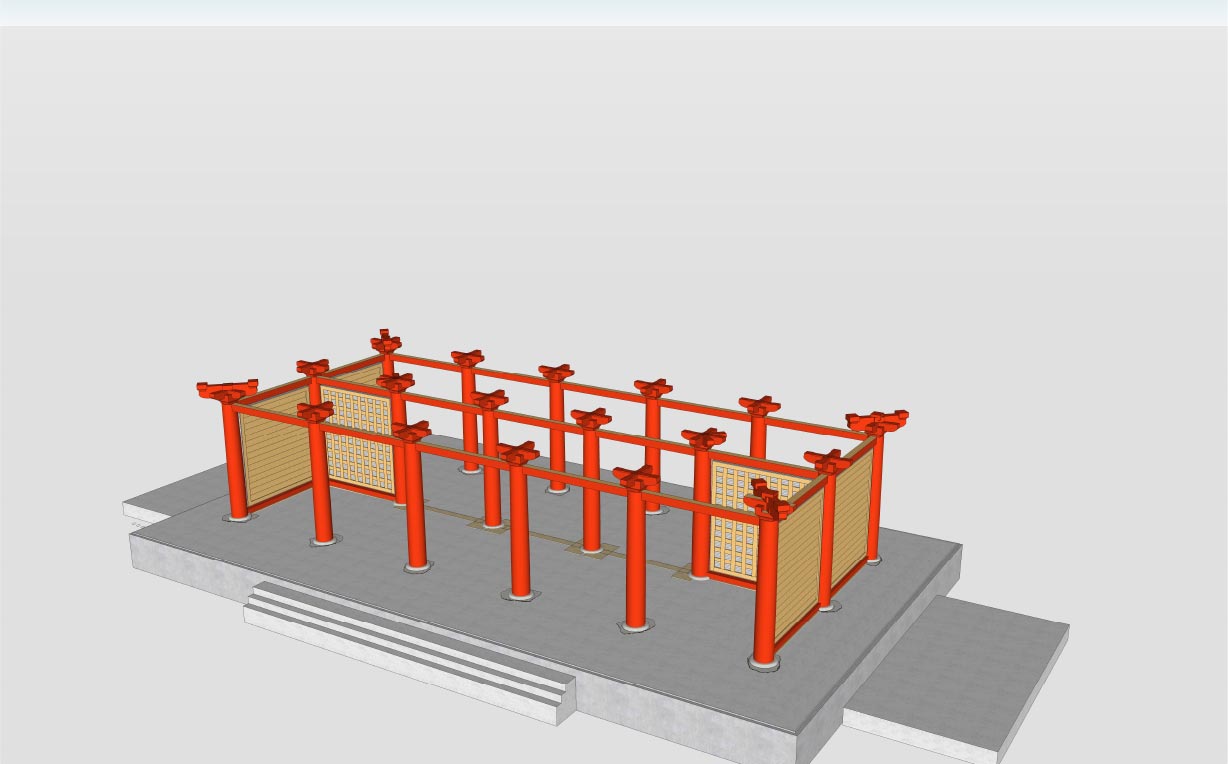

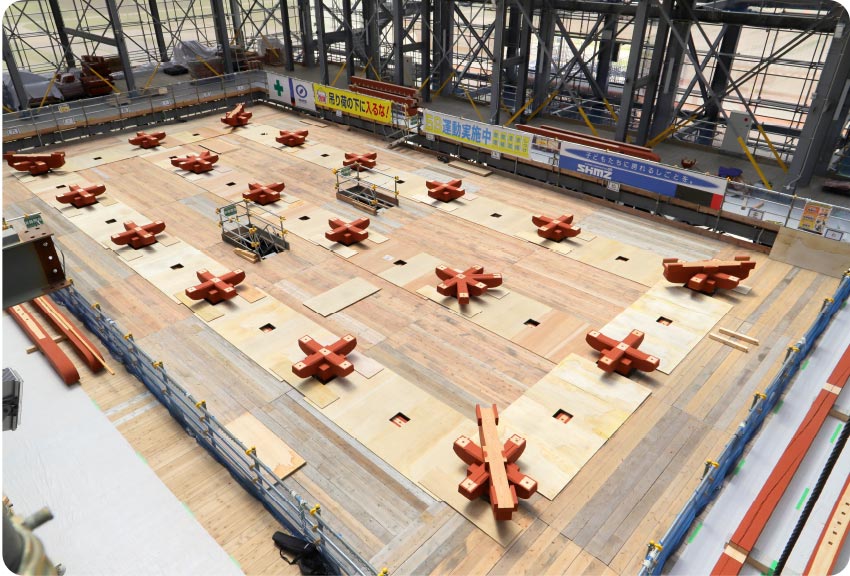

03初重 一の肘木令和元年(2019)7月

いよいよ、組物という複雑な木組みの設置です。大斗の上に、十字形に組んだ部材「一の肘木」を組み込みます。伝統的な木造建築では、斗と肘木を組み込んだこうした組物で深い軒を支えています。

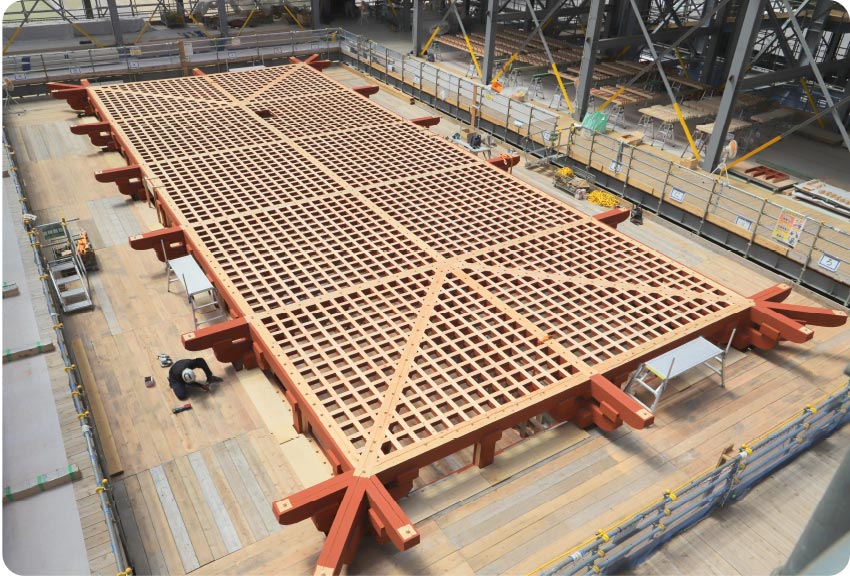

04初重 天井格子令和元年(2019)8月

頭貫の中央に束を、「一の肘木」の上に斗を乗せ、その上に「二の肘木」を組み込み、隣接する組物どうしをつなぎます。初重の天井格子を「二の肘木」の側面に施された仕口にはめ込んでいきます。

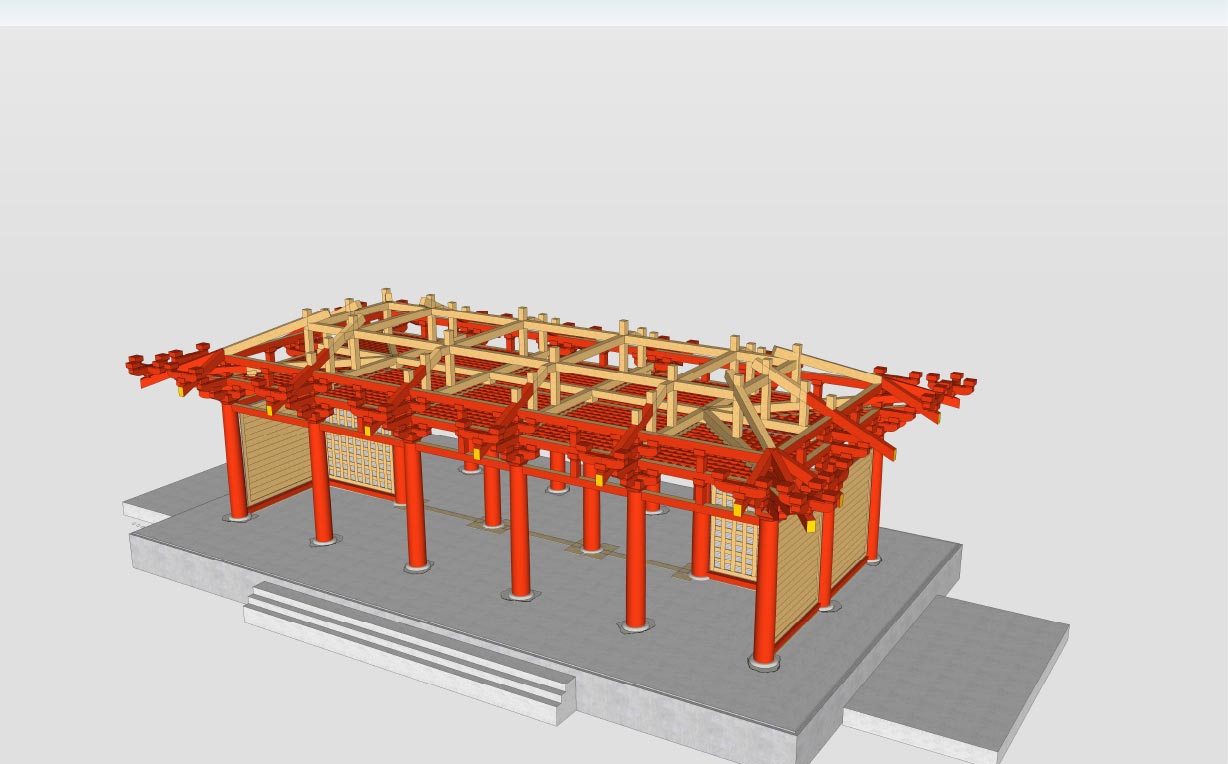

05初重 尾垂木令和元年(2019)9月

「二の肘木」の上に「三の肘木」、「三の肘木」の上に「四の肘木」を組み込んでいきます。内側では小屋束を立てて水平方向をつなぎ、四隅に組物から斜めに突き出て軒を支える尾垂木をかけます。

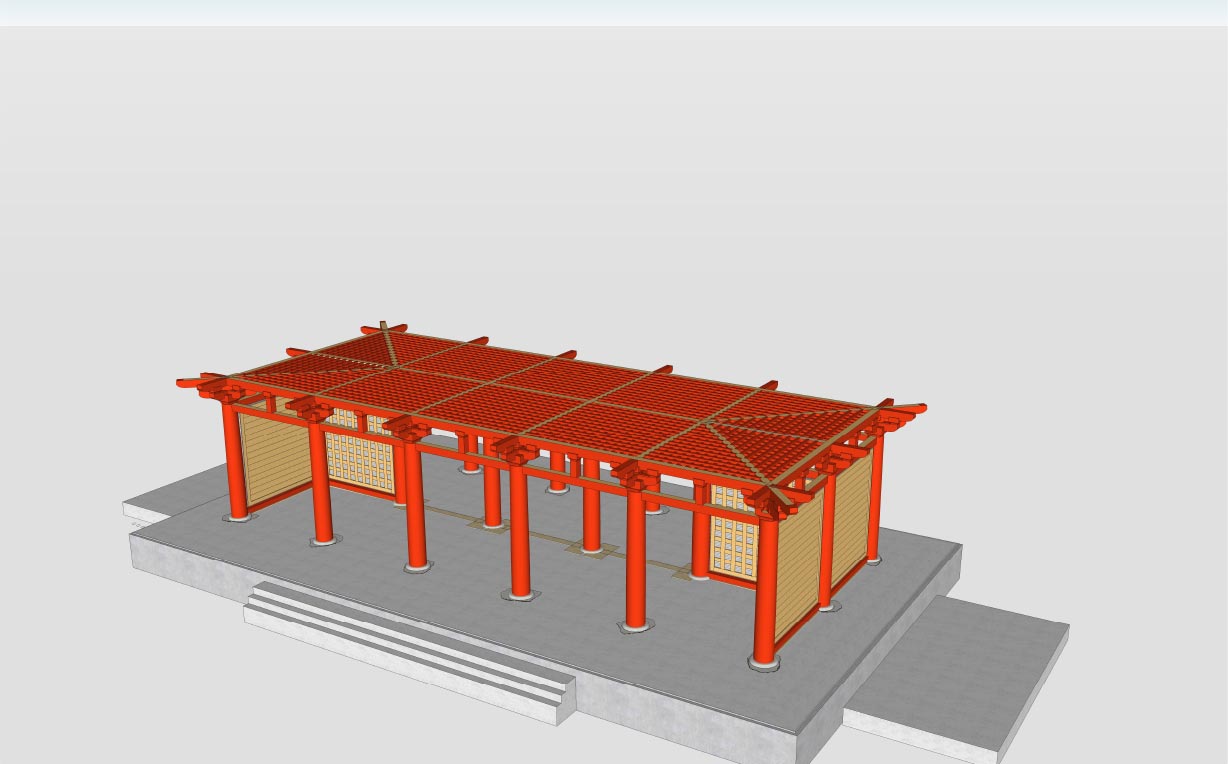

06初重 丸桁・小天井格子令和元年(2019)10月

小天井格子とは、軒に設置する天井格子。丸桁(がぎょう)とは、垂木を支える桁で、もっとも軒先近くにあるもので、ここに小天井格子を組上げました。

07初重 地垂木・二重柱盤令和元年(2019)11月

軒の出を大きくするための地垂木を組上げた後、上層の柱を建てる土台となる枠=柱盤(ちゅうばん)を据え付けます。地垂木は完成時に見える軒部分だけ丹塗りで仕上げています。

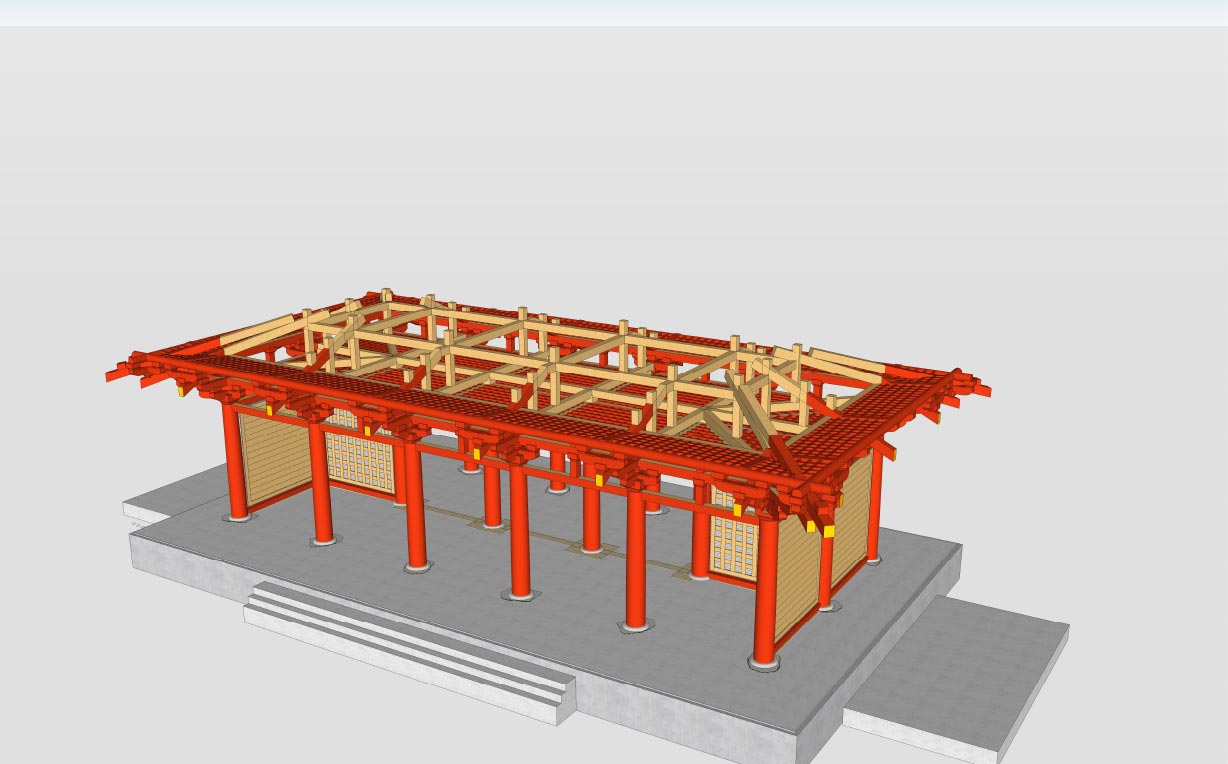

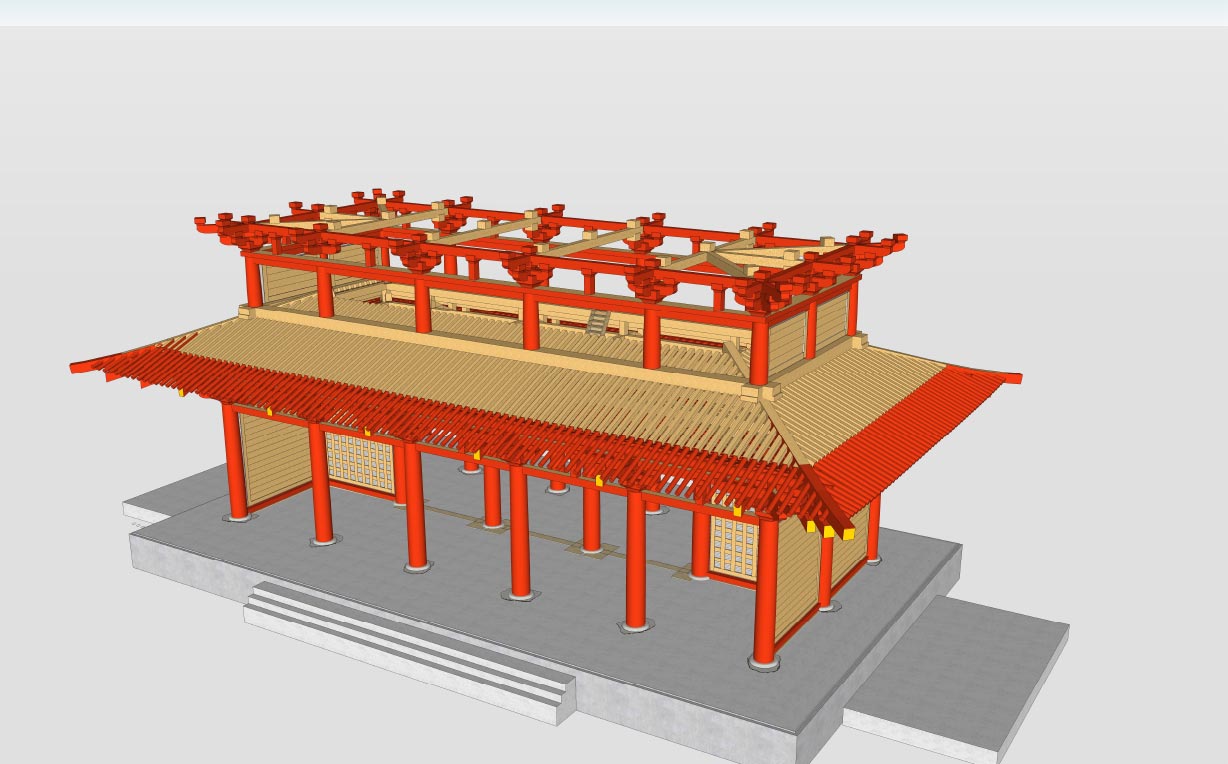

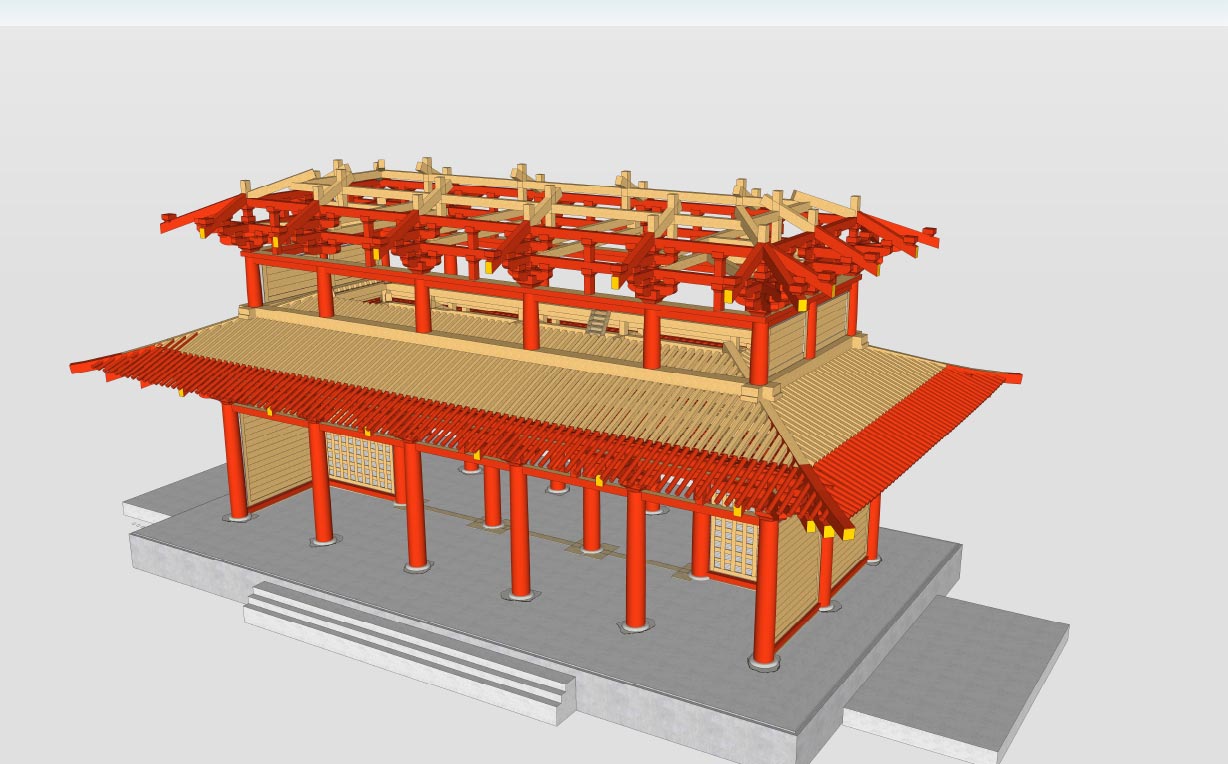

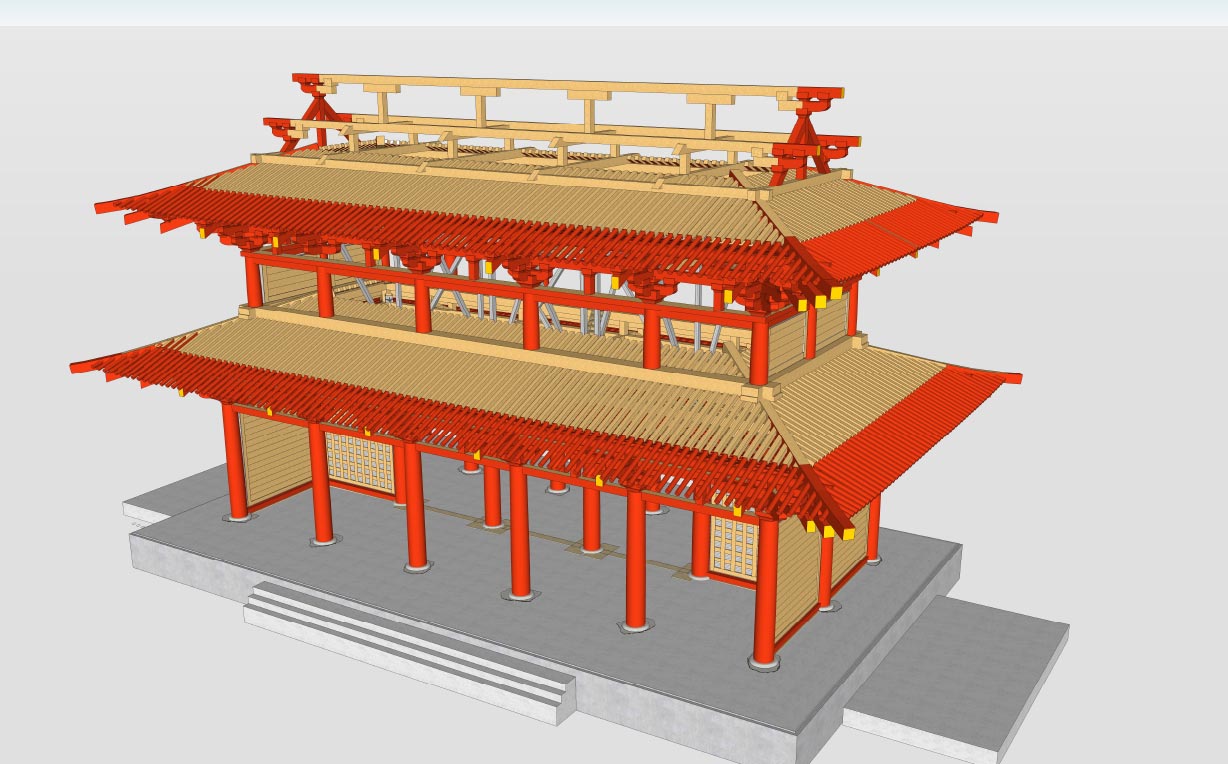

08二重 肘木組立令和元年(2019)12月

柱盤が据え付けられると、いよいよ二重の組立が始まります。柱盤の上に二重の柱、柱の上部を連結する頭貫が組み上げられ、斗と「一の肘木」から「四の肘木」まで、初重と同様に組まれていきます。

09二重 二の隅尾垂木令和2年(2020)1月

初重屋根と同様に、二重屋根の四隅に、隅尾垂木を組み上げます。二重部分は、巨大な入母屋屋根を支える長尺大径のこの隅の納まりが見どころのひとつです。

10二重 丸桁・小天井令和2年(2020)2月

初重と同様に、二重の軒天井に丸桁小天井が組上げられました。

11二重 地垂木令和2年(2020)3月

初重と同様に、軒の出を大きくするための地垂木が組上げられました。

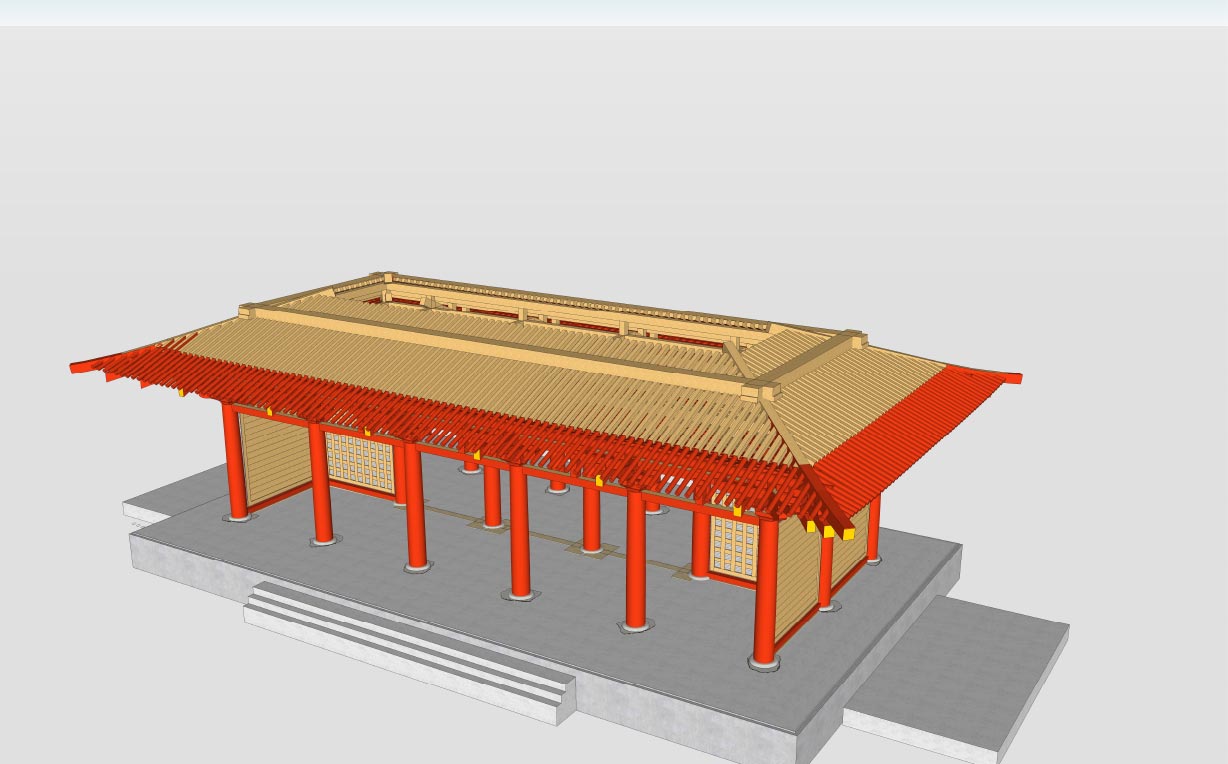

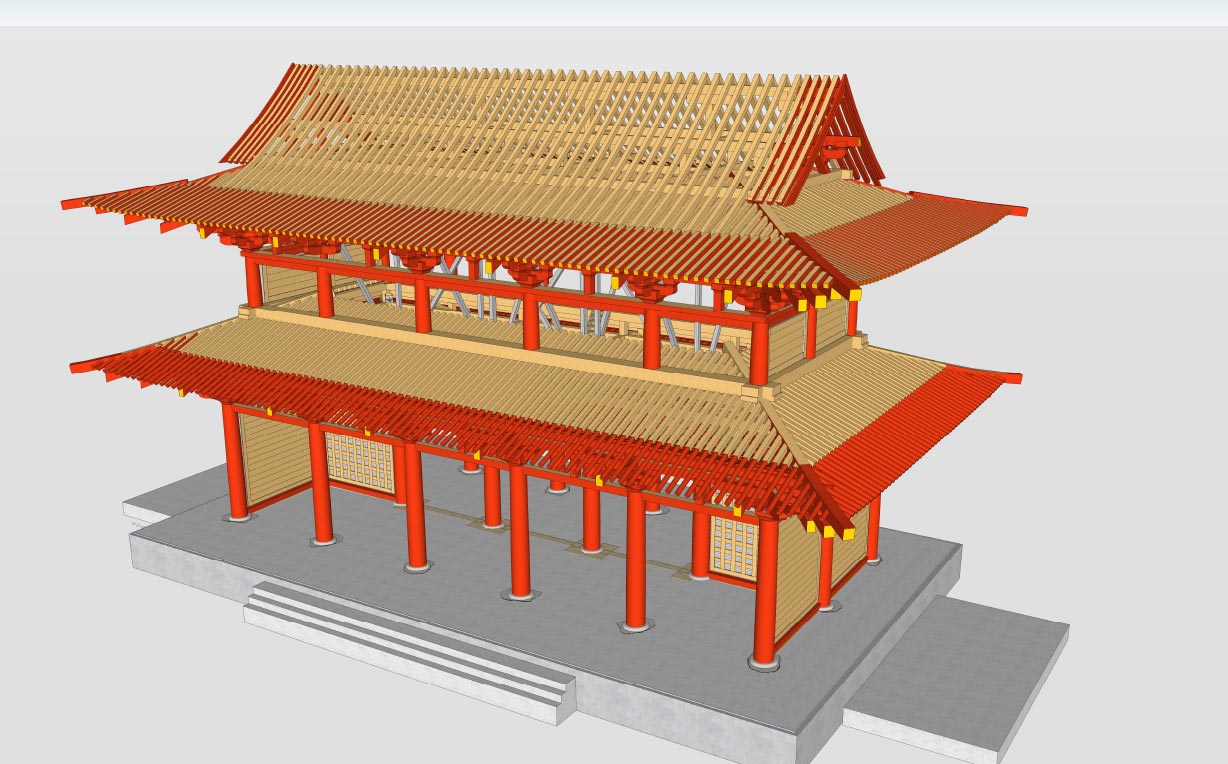

12二重 棟木令和2年(2020)4月

棟木(むなぎ)とは、屋根のもっとも高い部分に配される横架材で、骨組みの象徴的な意味が込められています。棟木の取り付け後、復原工事の無事・完成を祈願する上棟式が開催されました。

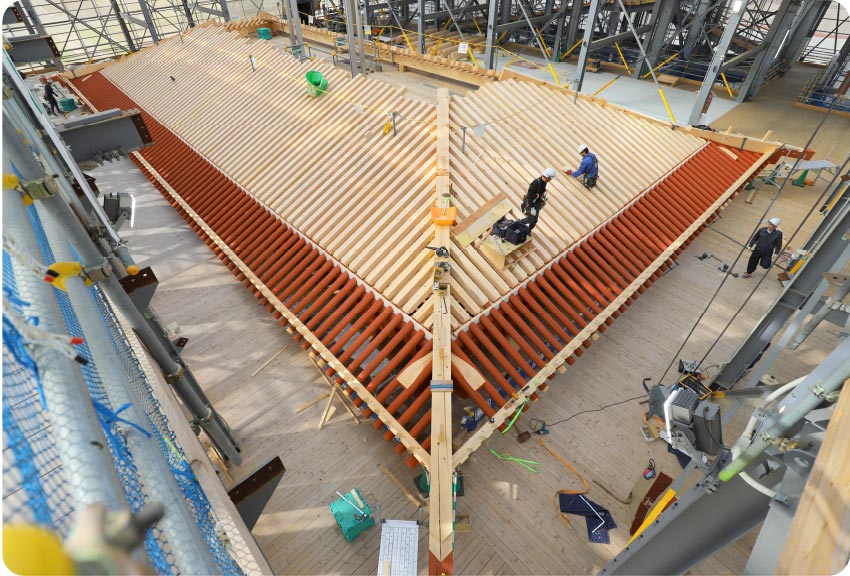

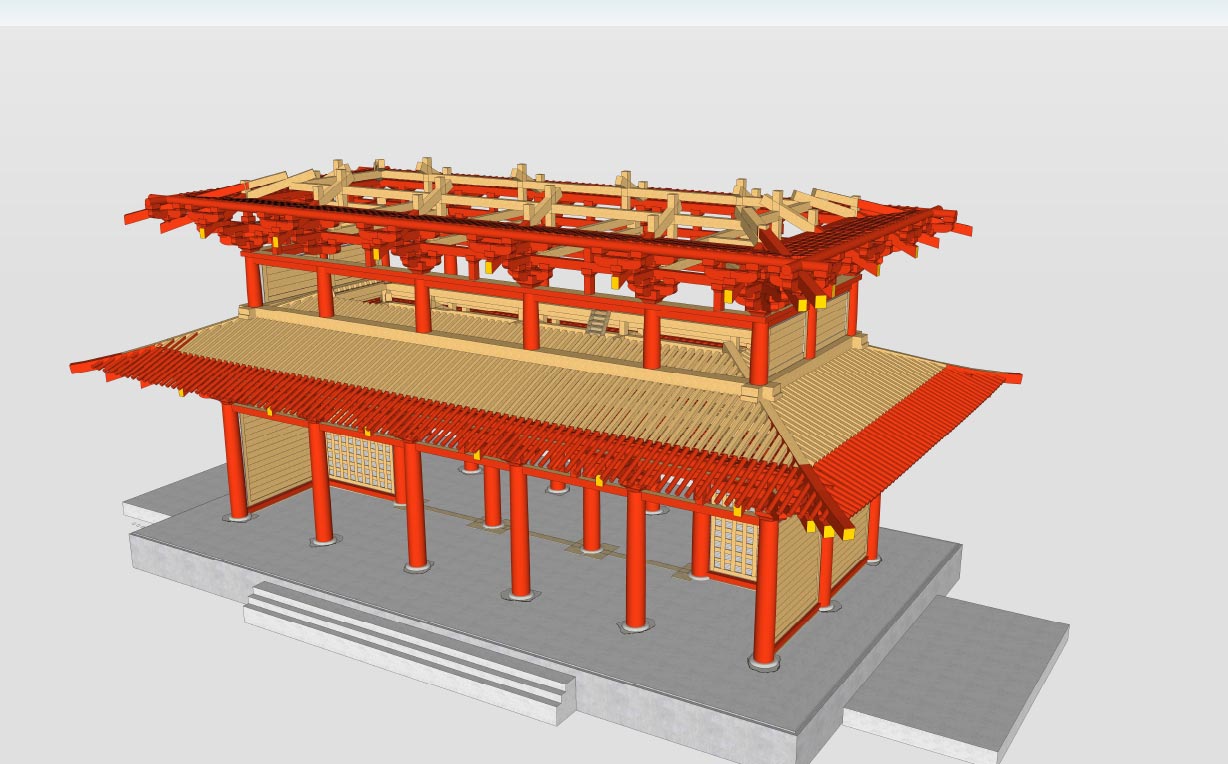

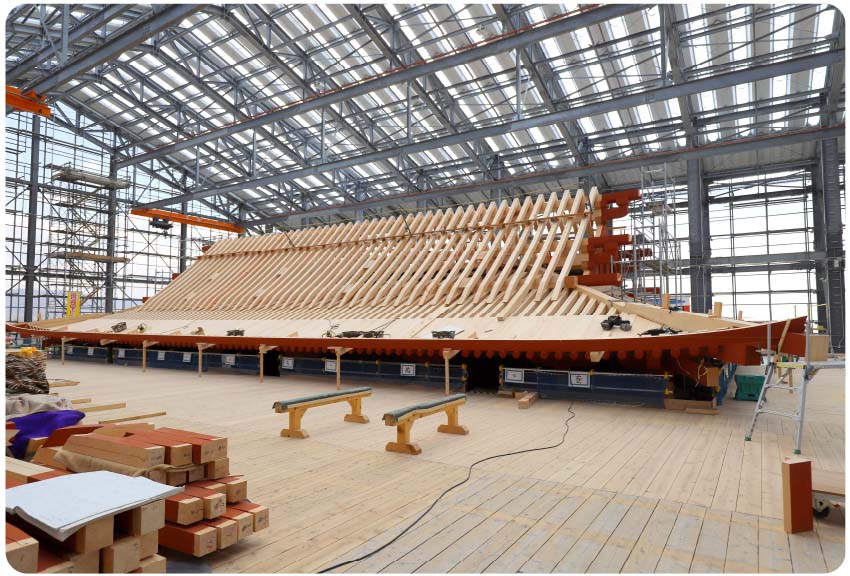

13二重屋根破風・野垂木・飛燕垂木令和2年(2020)7月

大屋根が徐々に完成していきます。大屋根妻側の三角形の部分=破風(はふ)、屋根の勾配を覆う野垂木(のだるき)、軒の出をさらに大きくする飛燕垂木(ひえんだるき)も取り付けられました。

14二重屋根瓦葺・初重飛燕垂木令和2年(2020)12月

平瓦と平瓦の間を丸瓦でふさぐ伝統的で格式の高い「本瓦葺」が始まると復原整備工事も最終段階です。初重瓦葺に併せて、初重の飛檐垂木も取り付けられました。

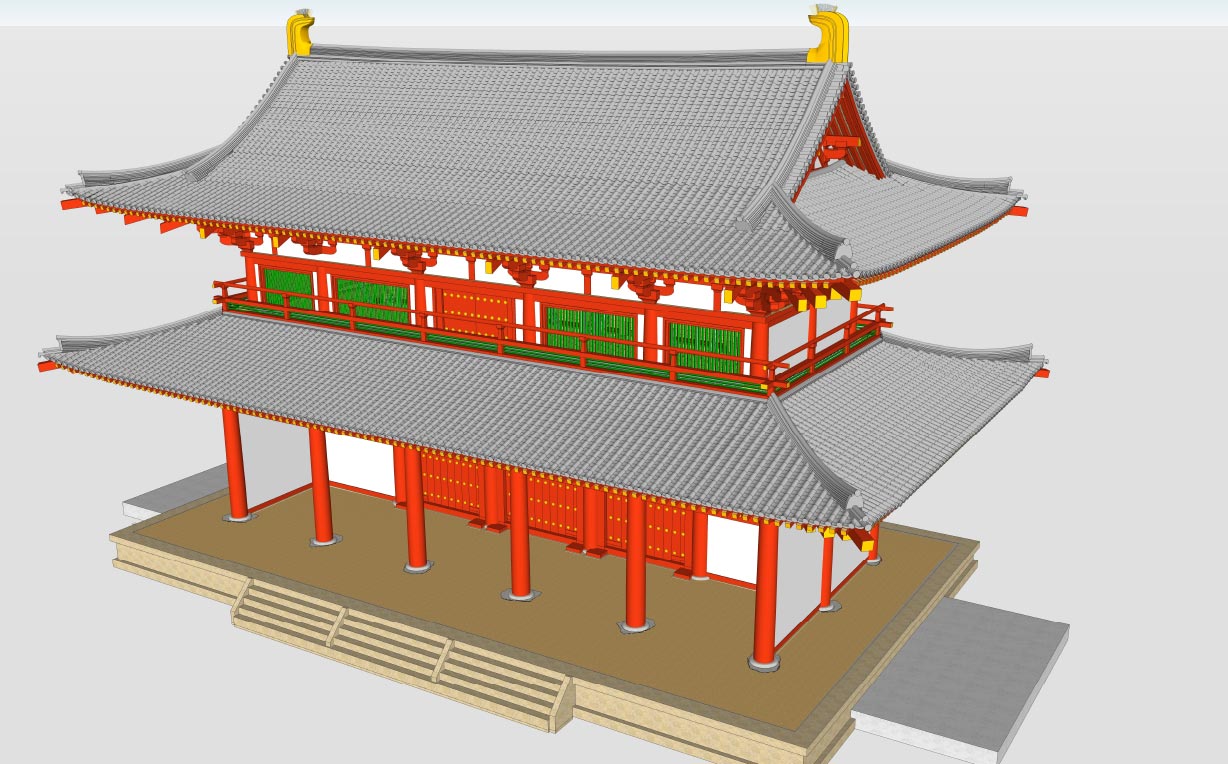

15完成令和4年(2022)3月

本瓦葺が終った後に、鴟尾の設置、錺金具の取付など、様々な仕上工程に入ります。そして3月19日、「大極門」の扁額を取付けて一般公開されました。