1300年の時を超えて、日本の国づくりの

壮大なロマンが秘められた平城京。

ここは、日本の原点となった思想、政治経済、

技術、文化をいまに伝える歴史文化遺産です。

その中心にあった平城宮は、

周辺の開発が進むなかで、

今日まで奇跡的に遺されてきた遺構です。

この貴重な歴史・文化資産を活かし

“奈良時代を今に感じる”空間を創出するために。

平成20年(2008)に策定された

公園基本計画に基づき、

現在、「第一次大極殿院」の

復原整備事業が着々と進められています。

2022年3月、

大極門(第一次大極殿院南門)

復原 完成

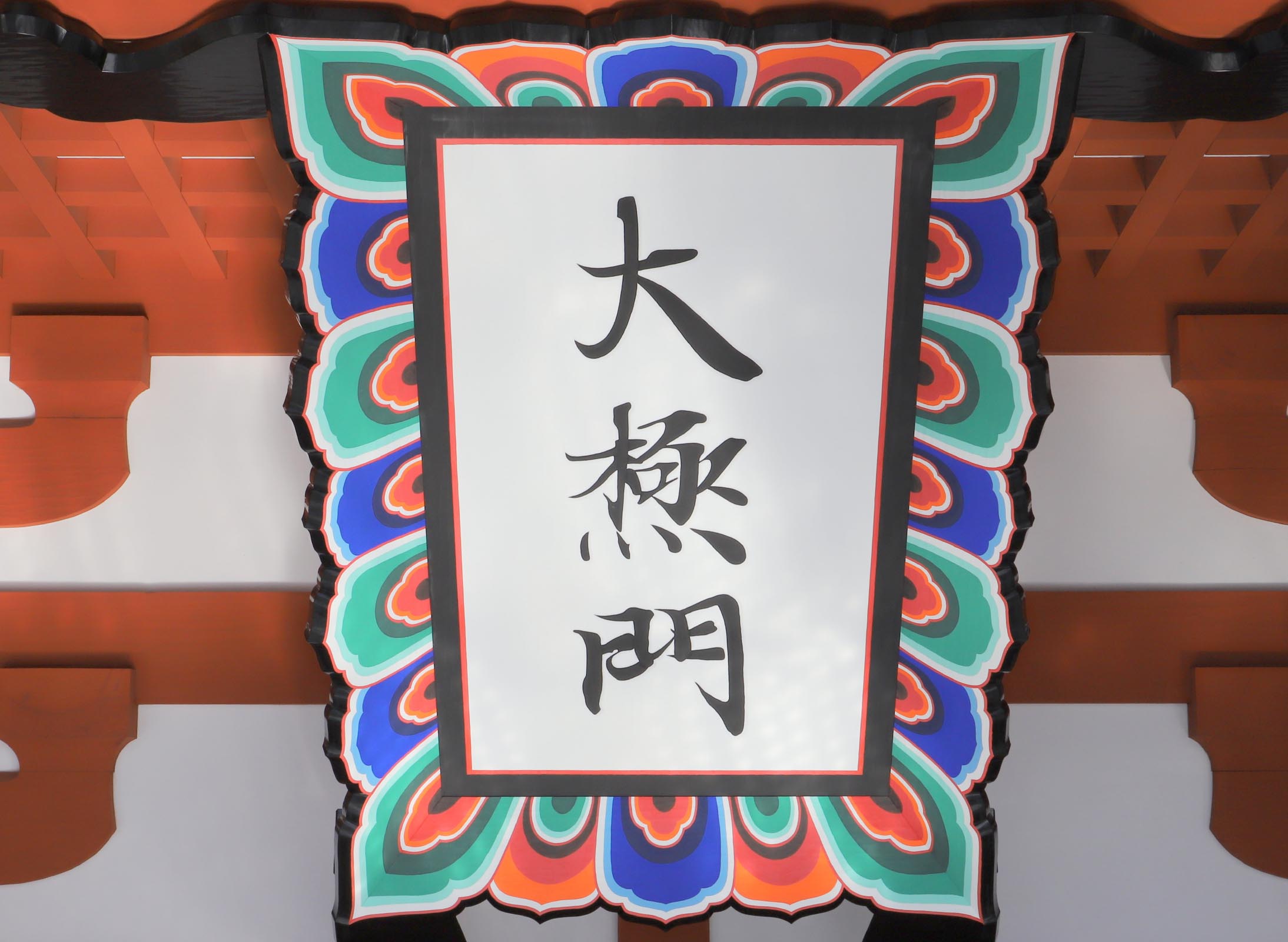

※「大極門」とは

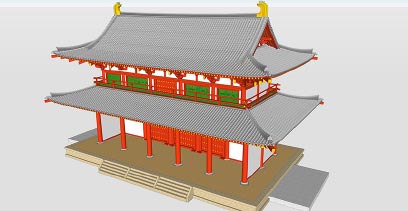

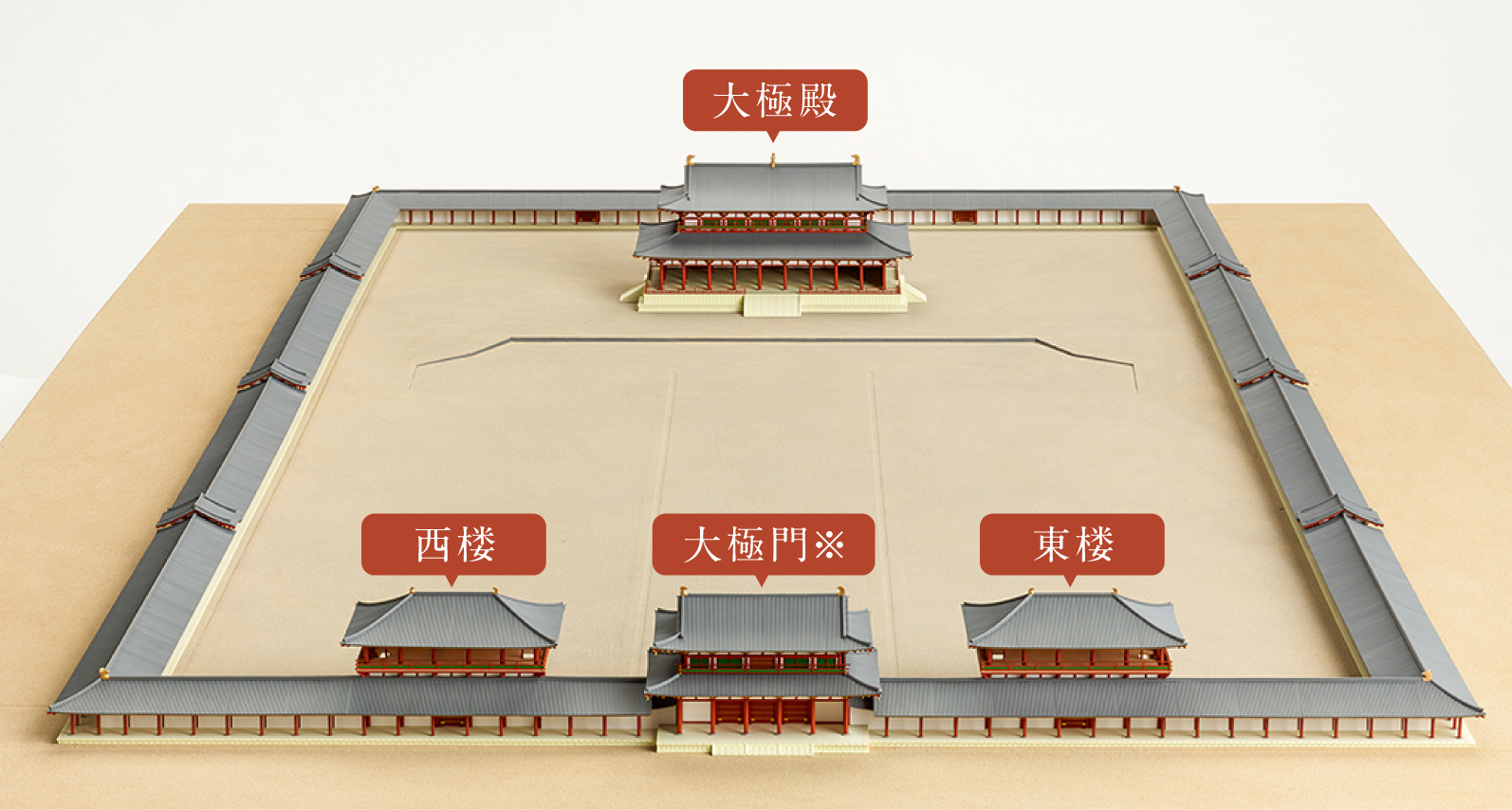

第一次大極殿院は、奈良時代前半、国家で最も重要な儀式が行われていた空間です。周囲は築地回廊で囲まれ、回廊の南側中央には儀式の際に天皇が出御することもあった南正面の門、その両脇に東楼・西楼が建ち、第一次大極殿院正面の荘厳を高めました。

この門が当時なんと呼ばれていたか。その門号(門の名称)に関する記事は文献資料にはみえません。そこで、日本や中国の宮殿等の事例研究から「大極門」と命名し、扁額に揮毫しました。

経緯大極門(第一次大極殿院南門)

復原の経緯

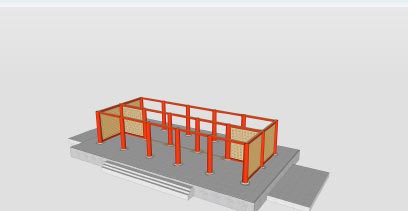

奈良文化財研究所による発掘調査は、

1973年(昭和48)に始まり、

3度の発掘調査が行われました。

その後、同時代の建造物や発掘事例などの

調査研究を通して、復原検討が進められ

柱の位置や門の形などについての

復原原案が示されました。

この原案を元に、実施設計を行い、

2017年(平成29)11月に復原整備工事に着手。

2022年(令和4)3月に竣工しました。

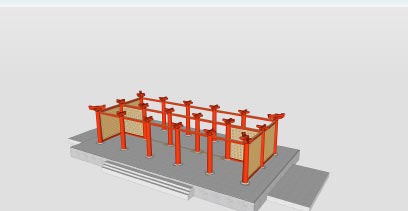

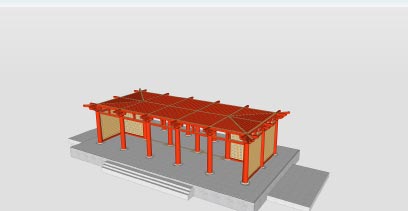

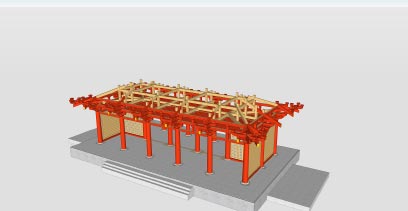

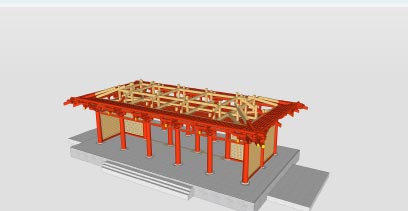

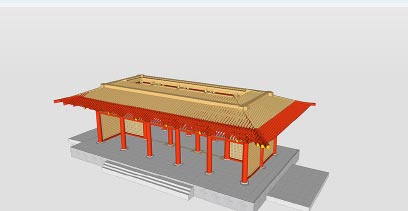

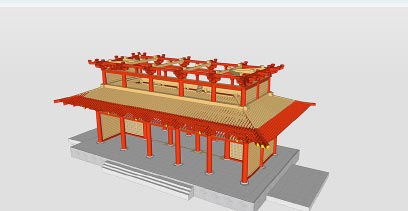

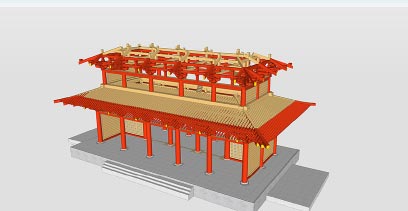

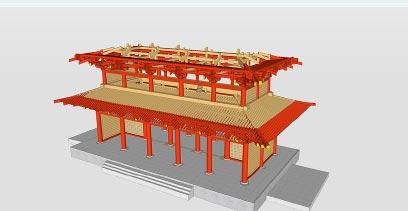

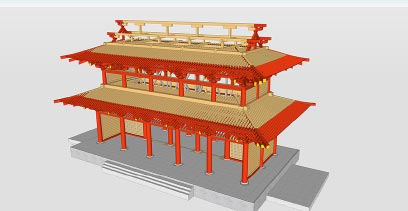

組立工程

工匠にきく

2020年(令和2)12月、「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。登録が決定した17件のうち「建造物木工」「建造物装飾」「建造物彩色」「屋根瓦葺(本瓦葺)」「左官(日本壁)」「日本産漆生産・精製」「縁付金箔製造」が、復原整備工事で活用されています。

ここでは各工匠の技や工匠の話をご紹介します。

木材調達から始まる

伝統的建造物の「木」に携る工匠

復原建造物に最適な木の伐採、木材の検査や自然乾燥保管、1本1本の木のクセを読んだ適材適所への配置、古代からの道具や技法を継承する宮大工など、木造の伝統的建造物の核となる伝統技能を紹介します。

READ MORE

本瓦造りと本瓦葺、礎石や基壇外装、

壁造りなどを担う工匠

日本の伝統建築技能を継承する本瓦造りと本瓦葺、調査研究成果を反映した礎石や基壇外装石の加工、古代の技法を継承する漆喰壁など、伝統的建造物に欠かせない伝統技能を紹介します。

READ MORE

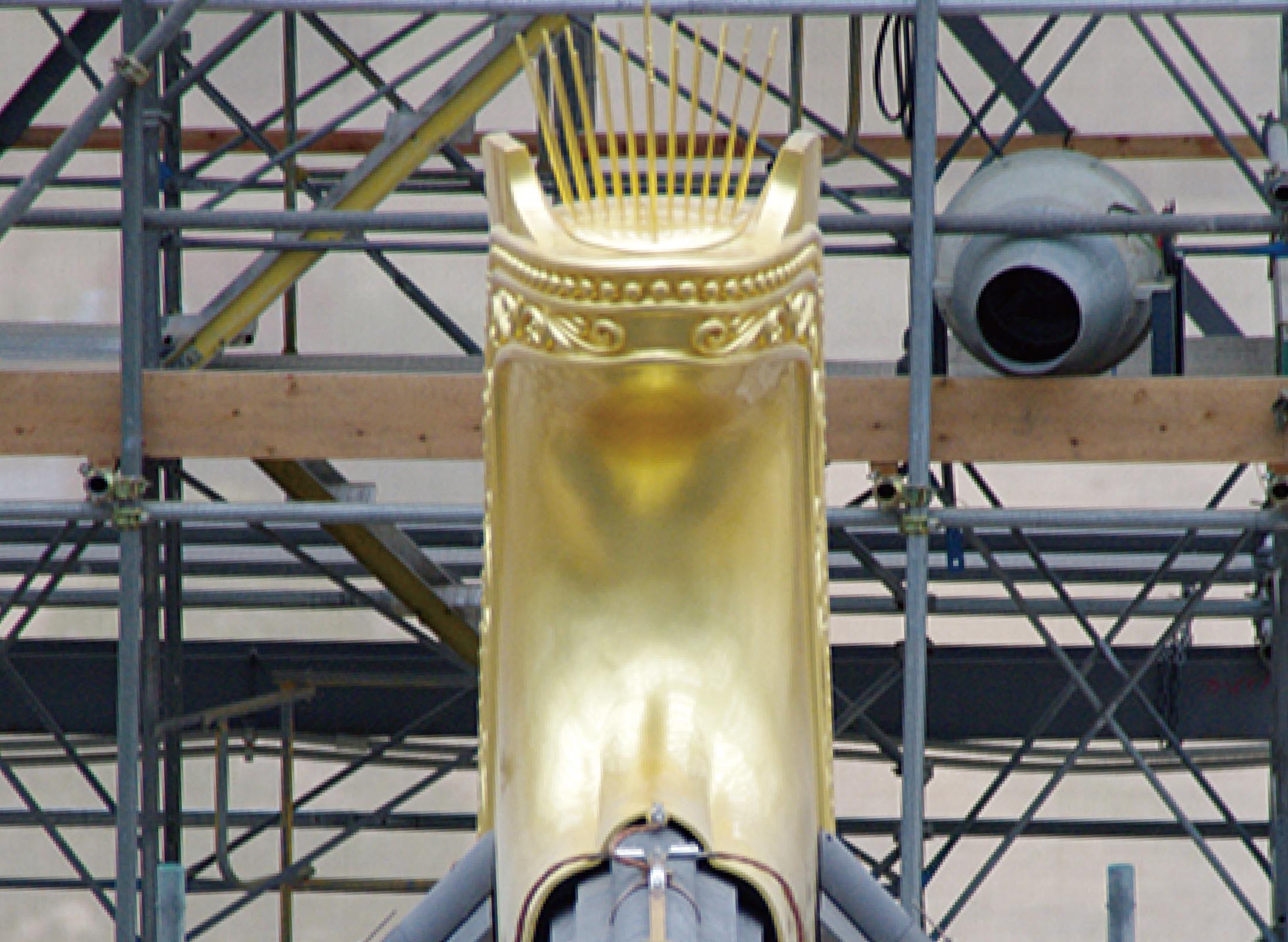

鴟尾や錺金具の製作、

彩色などを担う工匠

古代からの技法にのっとり青銅製の鋳物に漆箔を施す鴟尾、青銅製の鋳物を奈良の大仏と同じ技法で仕上げる錺金具、顔料と膠による塗装技法を再現する彩色などの伝統技能を紹介します。

READ MORE

大極門(第一次大極殿院南門)観賞

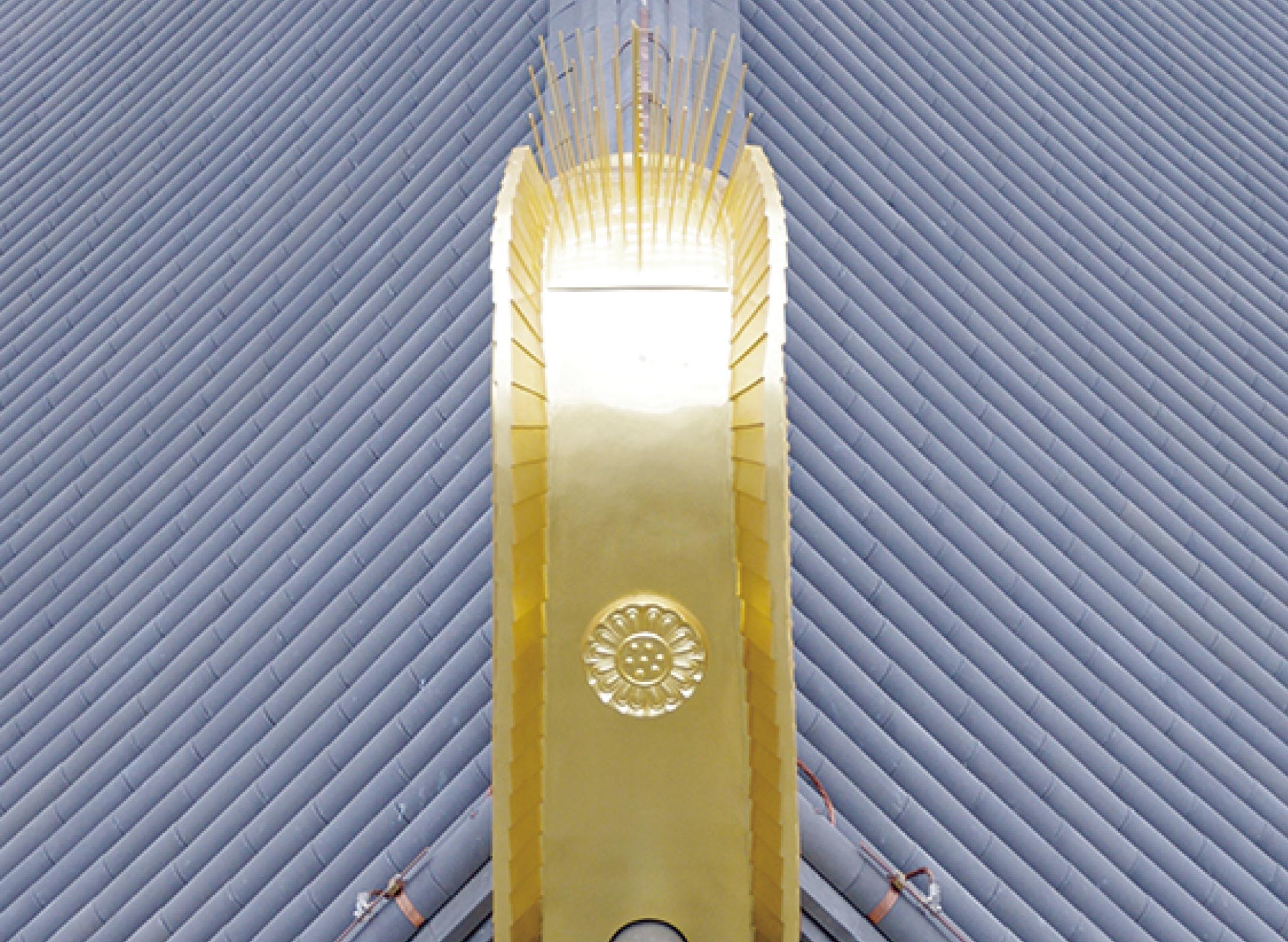

01鴟尾(しび)

高さ約1.5m、重さ約480kg、青銅製で漆を塗った上に金箔が5層重ね押しされています。朱雀門の鴟尾より一回り大きく、鴟尾の腹部に施された円い蓮華文は朱雀門の鴟尾にはありません。

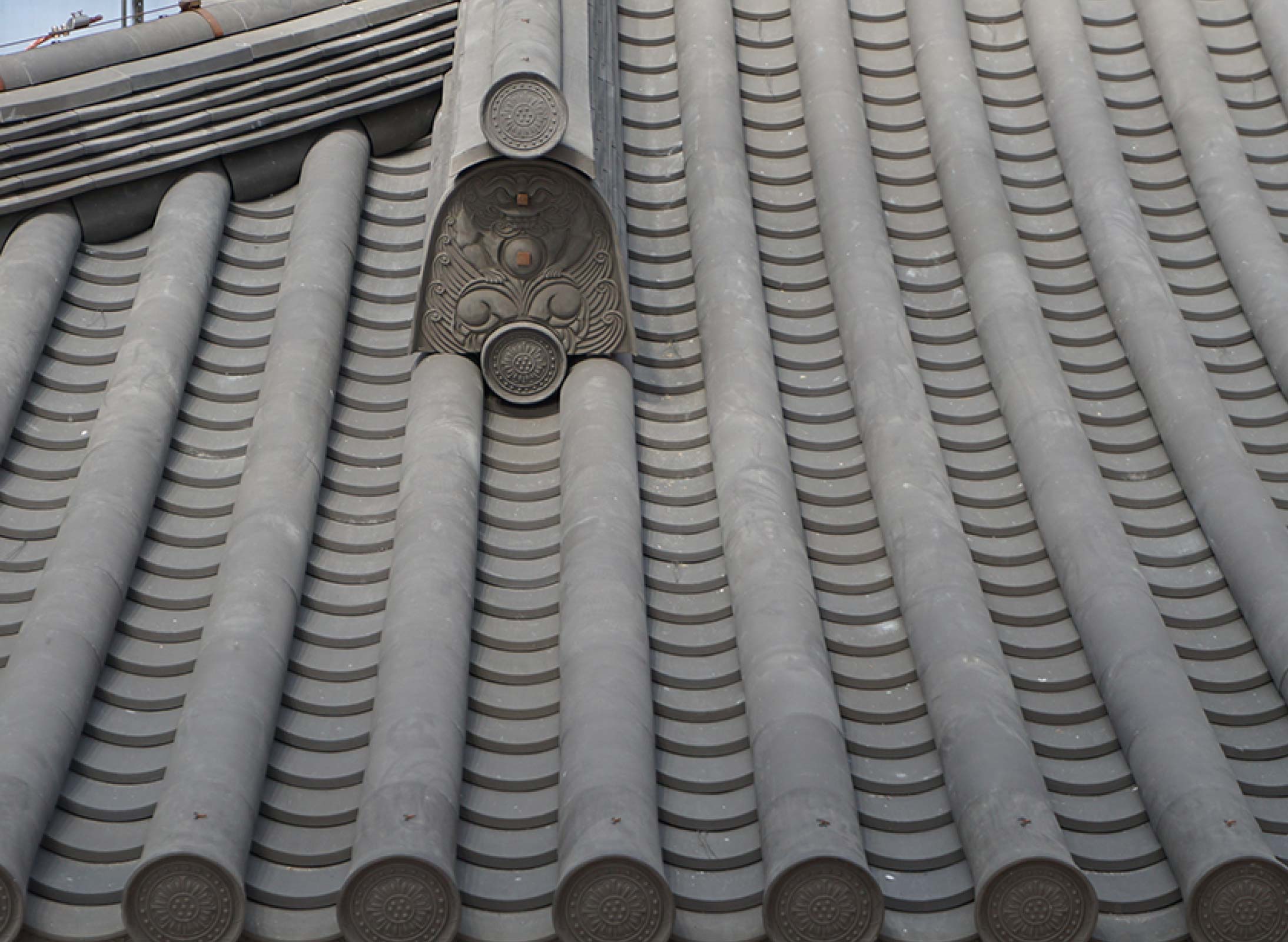

02本瓦茸

全身像の鬼瓦、軒丸瓦と軒平瓦の瓦当文様は、第一次大極殿院の発掘調査で出土した瓦を忠実に再現。平瓦と平瓦の間を丸瓦でふさぐ伝統的で格式の高い「本瓦葺」です。

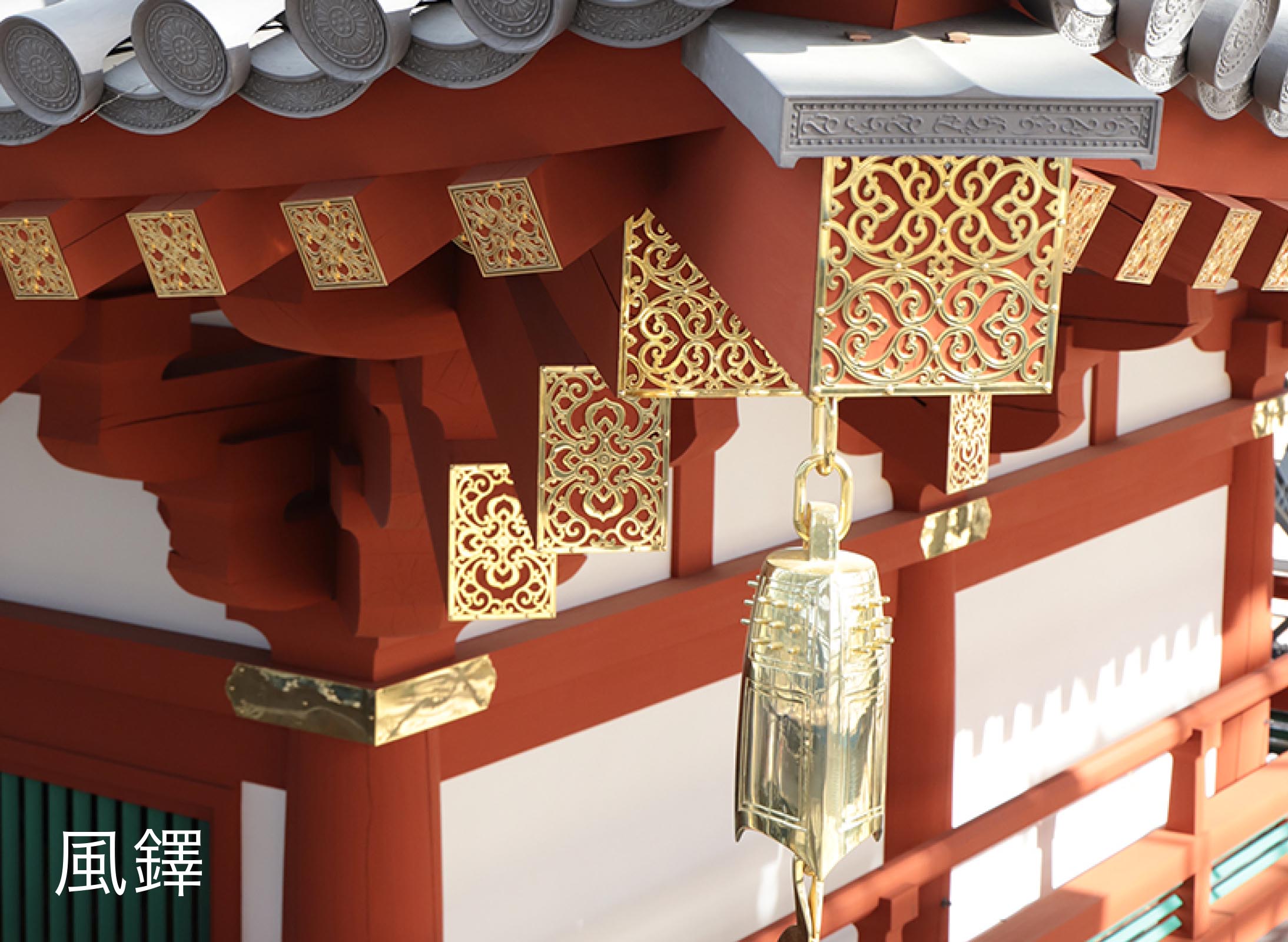

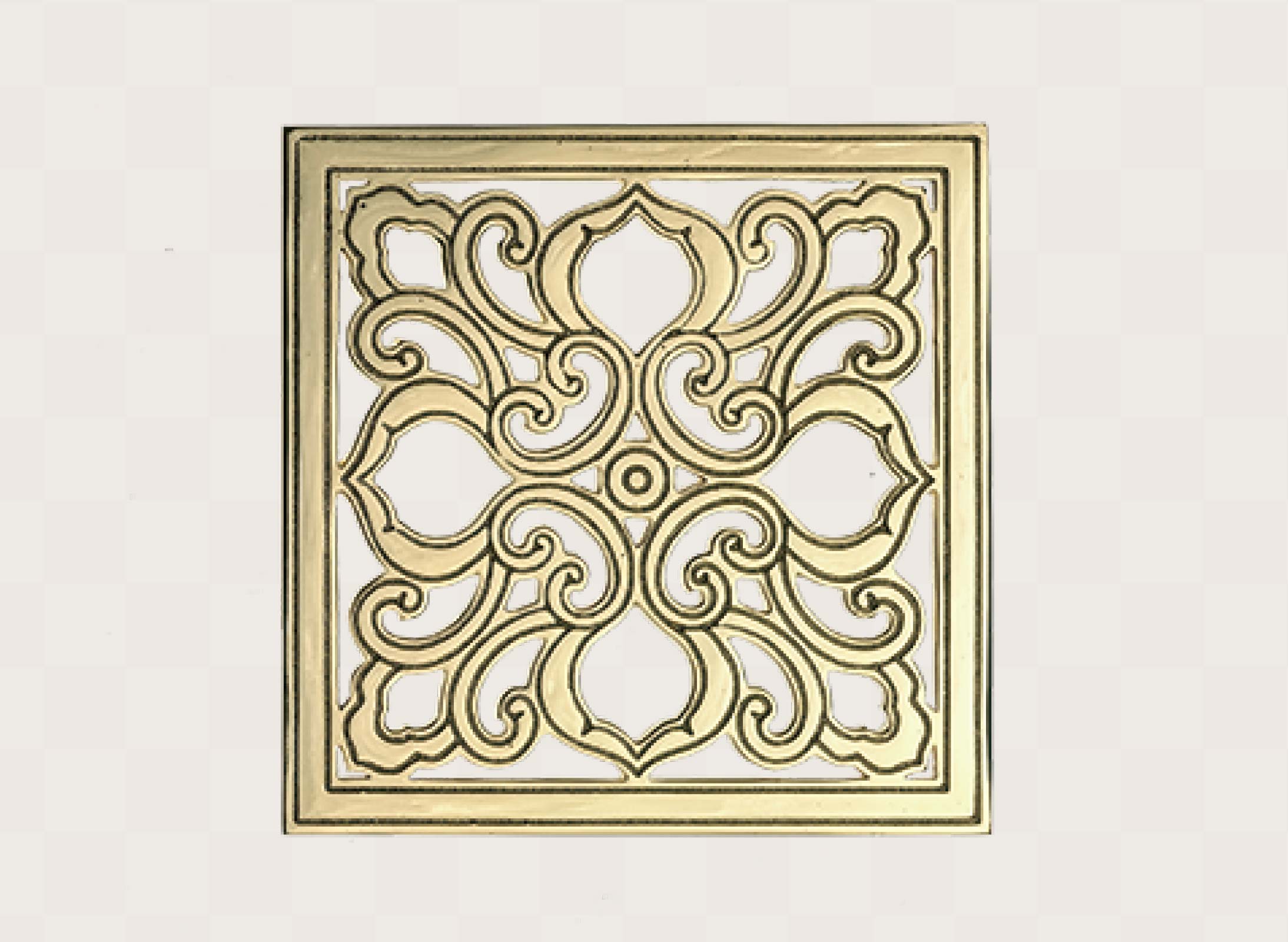

03錺金具(かざりかなぐ)

尾垂木・地垂木・飛檐垂木の木口に錺金具が取り付けられています。大極殿に準じる格の高さを象徴する木口金具で、朱雀門の地垂木・飛檐垂木には木口金具はついていません。

04扁額(へんがく)

大極門(※)の扁額は、上辺の額縁が左右に突出し、左右の額縁に脚がついており、大極殿とほぼ同じ形となっています。朱雀門の扁額はこうした形状ではありません。

※大極門:第一次大極殿院の南側の正門であり、儀式の際には天皇が出御することもありました。この門の名称に関する記事は文献資料に見ることはできません。日本や中国の宮殿等の事例研究から「大極門(だいごくもん)」と命名しました。

今後の計画

大極門東側の「素屋根」に

ご注目ください

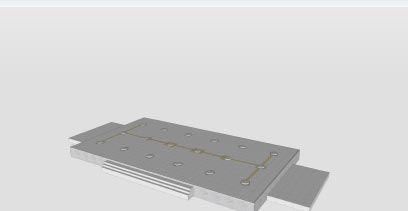

素屋根とは、屋根や作業床を設けることで、

風雨の天候にされず、

安全に作業できるように設営された

鉄骨の工事用仮設建築物です。

大極門の復原整備工事では、幅約50m、奥行き約43m、

高さ約30mの素屋根が設置されました。

工事期間中は、素屋根壁面に原寸大の大極門の復原図が

描かれ、

完成への期待感を高めました。

2021(令和3)年9月1日〜10月4日、

鉄骨重量合計約665tの素屋根は、

能力30tの油圧水平(推進)ジャッキ6台を用いて、

東の方向へ41.5m曳家しました。

移動させた素屋根は、次に計画されている

東楼復原整備工事で使用されます。